環境放射化学

長尾 誠也

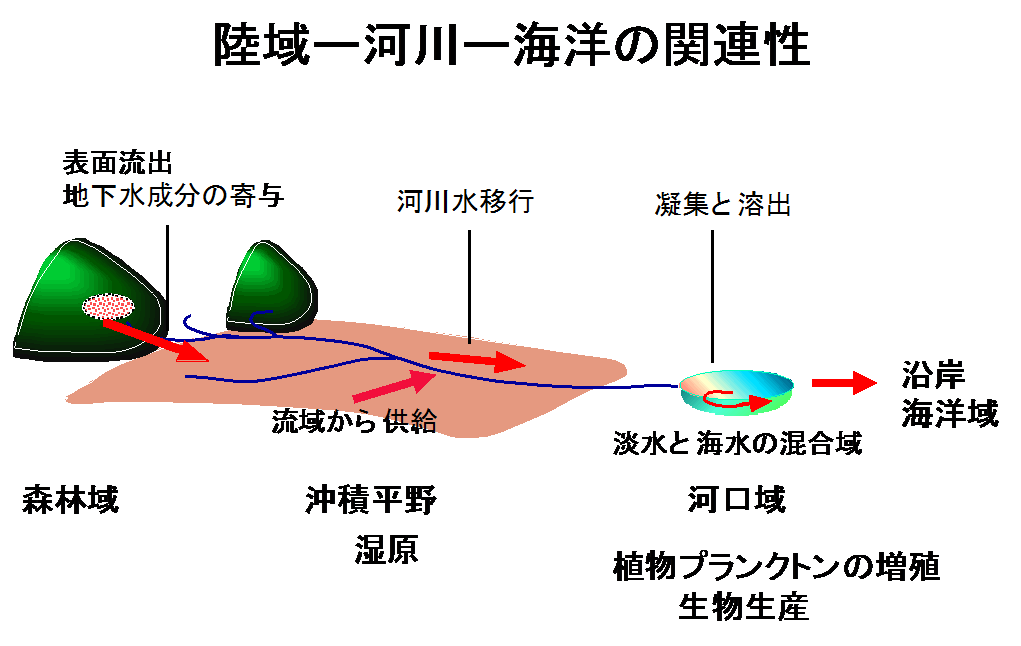

河川・湖沼・沿岸域の水環境における物質動態に関する研究を行い、河川水流域と海洋沿岸域を1つのシステムとして考えて評価する流域圏環境学を展開。放射性核種および安定同位体比を物質動態のトレーサーとして活用し、移動する物質の起源推定や移行挙動、並びに滞留時間といった時間軸の組み込んだ物質循環像を構築することが目的。有機—無機両方の側面から固液海面での微量元素の吸脱着反応を定量的に明らかにし、ミクロとマクロの視点を繋げて評価。

複数の放射性核種をトレーサーとした日本海の物質循環の解明

化学処理法の確立、低バックグラウンドガンマ線測定法の適用により、従来の1/10から1/100

(10-50L)の海水量で、供給源、半減期および地球化学的挙動の異なる複数の放射性核種(溶存性の226Ra、228Ra、137Cs、134Cs、7Be、粒子吸着性の228Th、234Th、210Pb)の同時測定を可能とした。これら核種の水平・鉛直分布に注目することにより、日本海、さらにその出入口に位置するオホーツク海、東シナ海の三縁海における物質循環を明らかにする。

1)

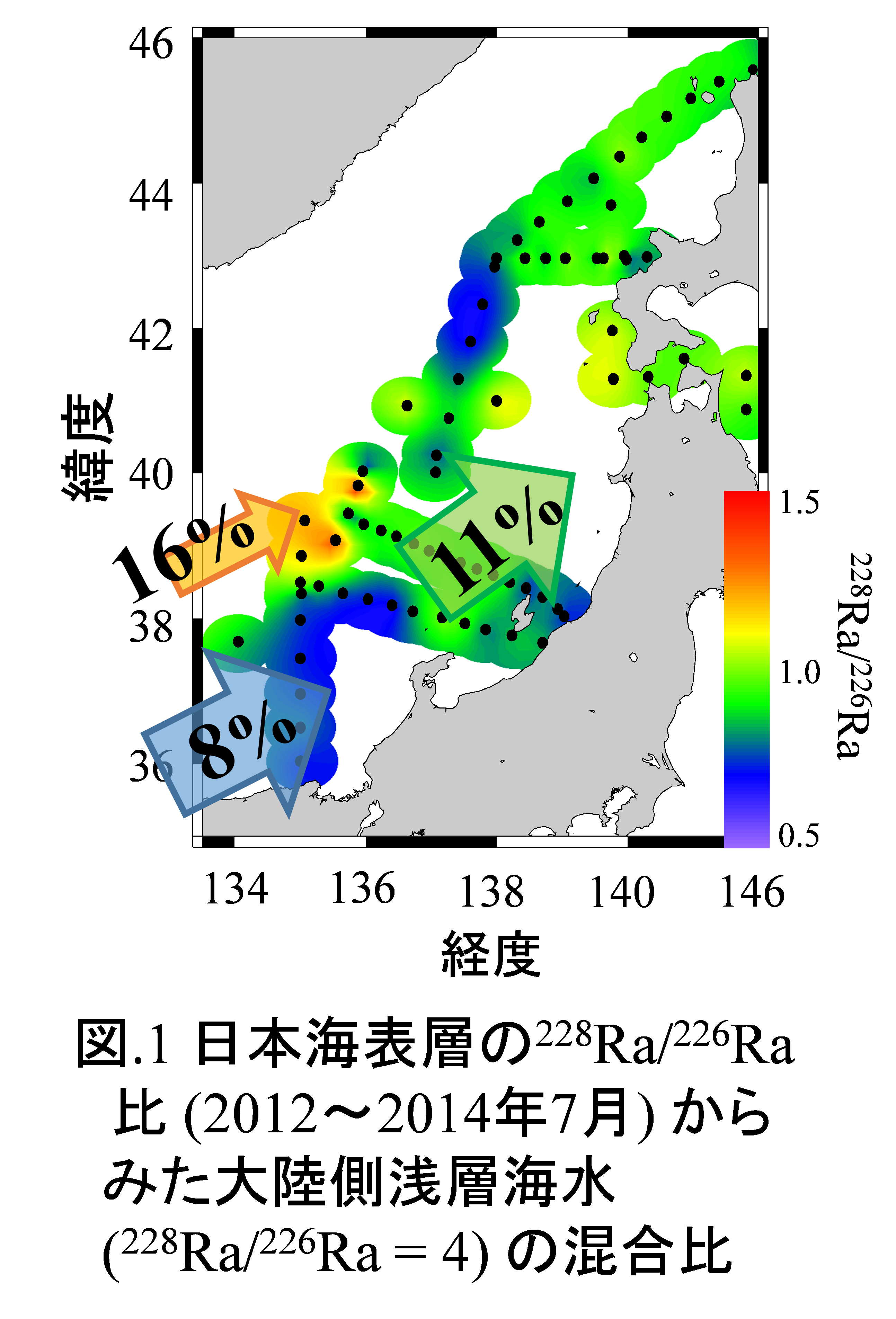

226Ra、228Raをトレーサーとし、東シナ海での大陸側浅層海水と黒潮海水との混合、日本海表層での海水循環、オホーツク海および太平洋への流入パターンを解析する。例えば、日本海表層の228Ra/226Ra比の高分解能分析より、対馬暖流の沿岸・沖合分枝、それら混合分枝における大陸側浅層海水の混合比

(それぞれ、8%、16%、11%)

を見積もった

(図.1)。さらに、各縁海での226Ra、228Ra、137Cs、7Beの鉛直分布より、海水の鉛直循環

(深層海水の滞留時間など)を明らかにする。

2)

日本海を中心とした三縁海における粒子反応性の228Th、234Th、210Pb濃度の水平・鉛直分布および季節変動より、海水中の粒子、さらには粒子吸着性成分の挙動を探る。特に、核種固有の半減期を利用した粒子循環の時間軸

(例えば粒子の滞留時間) の設定は、放射性核種以外の手法では不可能である。

3)

日本海およびその近辺海域における、海水、堆積物の福島原発事故起源の134Cs、137Csの汚染レベルとその分布を調べる。その結果より、134Cs、137Csの供給・循環プロセスを解明する。

ラジウム同位体からみた日本海表層の海水循環

井上 睦夫

環日本海域環境研究センターの主要研究フィールドの一つである日本海は,西北太平洋の代表的な縁辺海の1つです。隣接した海域をつなぐ海峡はいずれも150 m 以浅であり,その表層では,独特の海水 (対馬暖流) 循環が形成されています。今回は,226Ra,228Raを海水循環のトレーサーとし,その水平分布および季節変動を利用した,日本海表層での対馬暖流循環に関する研究について報告します。

1) ラジウム同位体比からみた対馬暖流の循環

ラジウム同位体 (226Raおよび228Ra)

は,沿岸堆積物および浅い大陸棚より海水に継続的に供給されています。特に,228Raは短い半減期 (5.75年)

を反映し,その供給源から離れるにつれ,濃度が急速に減少していきます。よって228Ra/226Ra比は,長半減期の226Ra

(1600年) に比べ228Raの濃度分布を大きく反映します。特に,東シナ海大陸側の表層を占める大陸棚浅層海水 (4.0)

の228Ra/226Ra比は,世界的にみても高い値である一方,黒潮海水 (< 0.03) は数十倍低い値を示します。

これら表層海水は東シナ海で混合後,対馬海峡を通過,対馬暖流として日本海を北上します。このため,ラジウム同位体は日本海海水の循環調査に非常に有効な指標となります。本州沿岸を北上する対馬暖流沿岸分枝では,228Ra/226Ra比に大きな季節変動がみられ,さらに対馬海峡 (TE) から新潟 (NU) へとおよそ2ヶ月のタイムラグが読みとれます。この結果から,対馬暖流沿岸分枝では夏~秋に大陸棚浅層海水の混合比が大きくなること,さらにそのタイムラグから~20 cm/sという平均流速が見積もられます。

2009–2014年7月の日本海表層の228Ra/226Ra比の水平分布においては,対馬暖流沖合分枝が占める日本海中心域 (~135oE,~39oN) に,沿岸域を流れる対馬暖流沿岸分枝より高い228Ra/226Ra比がみられました。これは沖合分枝では,大陸側浅層海水の寄与が大きいことを示唆します。さらに新潟以北表層の228Ra/226Ra比は,対馬暖流の沿岸・沖合分枝の混合を反映します。7月の日本海表層海水の228Ra濃度および塩分より,対馬暖流の沿岸,沖合分枝,それら混合分枝における大陸側浅層海水の混合比を,それぞれ,~8%,~16%,~11%と見積もりました。

2) 今後の展望など

2011年の福島第一原子力発電所事故以降は,日本海およびその近辺海域表層における,福島原子力発電所事故由来の放射性セシウム

(134Csおよび137Cs)

の汚染レベルとその分布を調べました。日本海表層では,放射性セシウムは放射性降下物由来のものが対馬暖流により2011年に除去された後,2013年以降は太平洋側から黒潮と共に流入していることが明らかにされています。これまで当施設に蓄えられてきた日本海表層の228Ra/226Ra比の季節変動や水平分布は,2013年以降の海水循環にともなう福島原発由来の放射性セシウムの供給・循環パターンを説明しました。ラジウム同位体は,今後の有事の際の溶存汚染物質の予測にも有効なことが,分かりました。

現在,日本海における粒子反応性のトリウム (228Thおよび234Th)

濃度の水平・鉛直分布および季節変動より,海水中の粒子,さらには粒子吸着性成分の挙動を探っています。特に,核種固有の半減期を利用した粒子循環の時間軸 (例えば,粒子の滞留時間)

を議論しますが,これは放射性核種以外の手法では不可能な情報です。今後,溶存放射性核種データの充実に加え,粒子吸着性核種の情報も含めた,複数の放射性核種の時空間的分解能を上げたデータベースを構築することにより,総括的に日本海の物質循環の解析を進める予定です。

なお,調査航海や海水採取の様子については,当センター出版の日本海域研究 (2017年,48号,63–70ページ) にまとめましたので,そちらを参照いただけたらと思います。

貯水池堆積物を用いた流域環境変動・物質動態の研究

落合 伸也

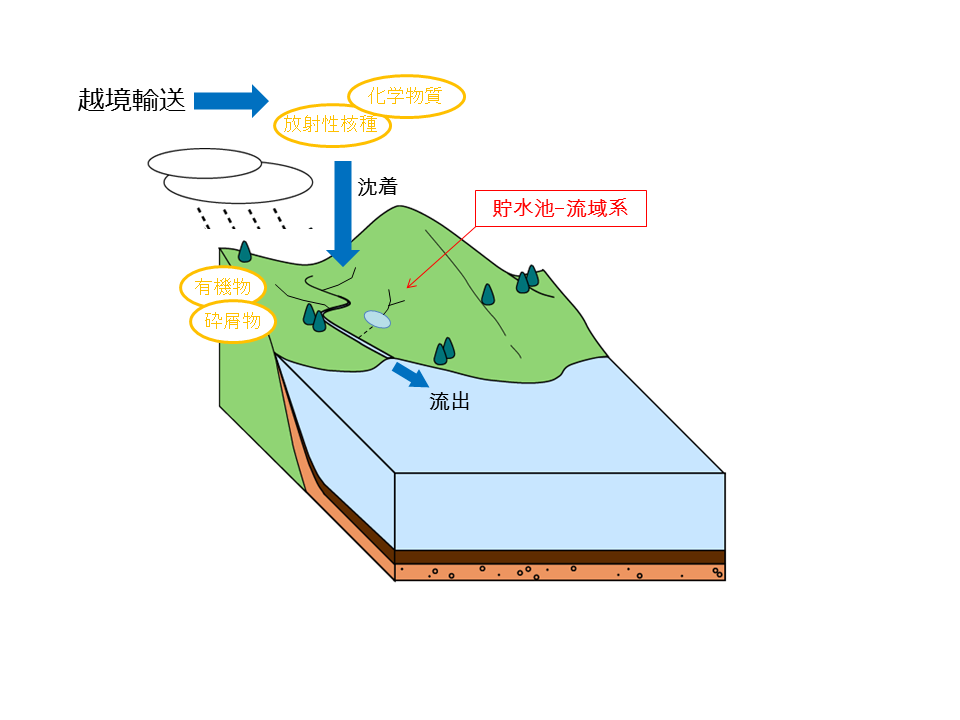

陸域表層を構成している土砂・有機物などの地表物質は、降水や河川など流水によって陸域から海へと運搬されます。このような流水による運搬作用は陸域から海洋への主要な物質輸送プロセスです。そのため、河川流域において自然的要因のみならず人為的な環境変動(植生変化・土地利用変化等)が起こるとこれらの物質輸送に影響を及ぼすことが考えられます。こうした流域環境変動の影響評価や将来予測のためには、環境変動に対する物質動態の応答性の検討が必要です。そのためには、環境変化の前後を含む連続的な環境変動記録が不可欠となります。

また、陸域表層には大気中に含まれる様々な物質が沈着しています。宇宙線と大気の相互作用や地殻から放出されるラドンに由来する天然の放射性核種(210Pb、7Be等)は、大気中のエアロゾルと共に地表へと沈着しています。また、大気中に含まれる化学物質等の汚染物質も流域に沈着しており、特に近年の産業発展により大気汚染物質の排出が増加している東アジア地域からの越境汚染の影響が懸念されています。流域に沈着したこれらの物質も同様に地表物質とともに下流へと流出するため、河川流域や沿岸域への影響評価の観点からも、こうした物質の流出挙動の把握が必要不可欠です。

本研究では、河川流域の一部を構成する、貯水池とその流域(貯水池―流域系)に着目して調査を行っています。貯水池堆積物は流域から流出する砕屑物や有機物、大気からの降下物等を連続的に保存しているため、その物理・化学特性(粒径、放射性・安定同位体比等)を用いて、過去の水文環境変動、植生変化等の流域環境変動、大気降下物の経時変動の復元に利用することができます。また、貯水池―流域系は河川流域系に比べてサイズが小さいため、環境変動に対する応答性、大気沈着に対する感度が高く、流域で現在起こっている物質輸送プロセスの解明に適したフィールドといえます。

低レベル放射能実験施設では、数年前より石川県能登半島の貯水池で調査を行っています。能登半島では農林政策の変化や過疎高齢化などの要因によって、過去数十年間に植生・流域環境の変化が生じてきており、流域からの地表物質の流出挙動に影響を及ぼすことが考えられます。こうした流域環境の変化が見られる地域の一つである石川県七尾市にある貯水池にて調査を行いました。この貯水池の流域では1970年代にほぼ全域で広葉樹林の伐採とスギの植林が行われており、堆積物コアを用いて当時の流域環境変動を復元し、物質流出の応答性を検討しました。その結果、伐採・植林の直後に貯水池の堆積速度がそれ以前の約3倍に増加し、その状態が約15年間続いていたことが明らかとなりました。このことは、伐採によって流域が一時的に裸地化したことにより土壌侵食が増加し、その影響が十数年にわたって続いたことを示唆しています。また、有機物の流出挙動を検討するために、炭素・窒素同位体比をトレーサーとして用いて解析した結果、堆積物中に含まれる土壌由来の有機物は、伐採・植林直後に増加したのち数十年以上にわたって減少してきていることが分かりました。このことから、大規模な植生の変化は長年にわたって流域からの物質流出に影響を及ぼす可能性があることが分かりました。

また、珠洲市の貯水池においてセディメントトラップ(沈降粒子捕集装置)を用いて毎月堆積する堆積物を採取すると同時に、水盤(水を張った容器)を用いて大気降下物を採取することによって、大気から沈着する物質の流域からの流出挙動を観測する研究を行っています。能登半島は日本海へ突き出した地形であるため、ローカルな大気沈着物質の影響が少なく、日本海を超えて飛来する越境輸送による影響の評価にも適しています。能登半島の先端に位置する貯水池―流域系を大気沈着物質のセンサー・記録装置として利用し、大気から沈着する様々な物質の流出挙動を明らかにしていきたいと考えています。

気候変化に応答する日本海深層循環の研究

松中 哲也

統合環境領域

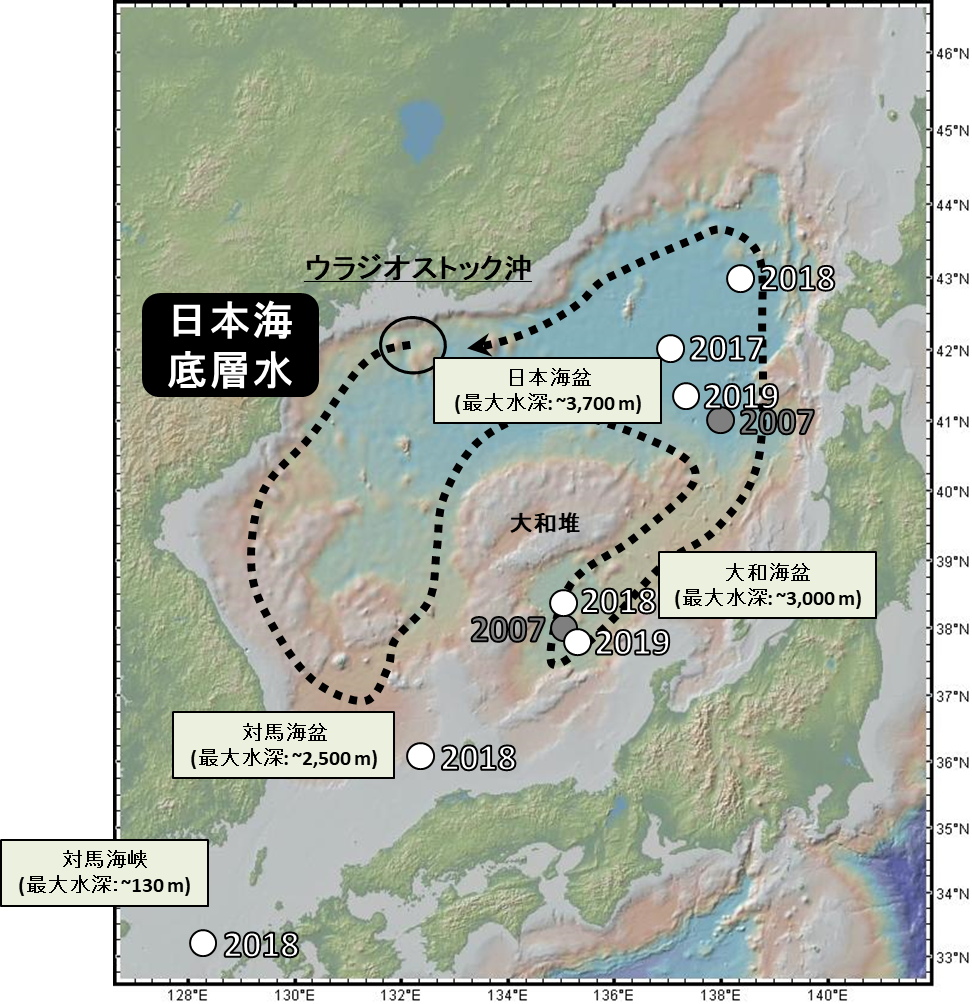

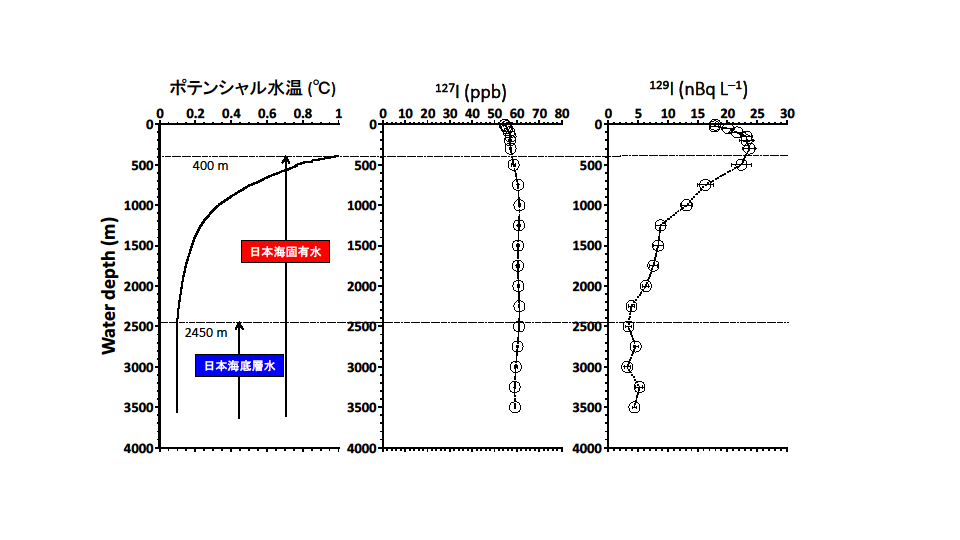

能美市にある低レベル放射能実験施設で「環境放射化学」の研究を行っています。環境中に放出された人工放射性核種の分布と影響を調べ,天然・人工放射性核種を用いて自然界の諸現象を研究する学問です。私は,最大水深が3700mに達する日本海をフィールドとし,2017年から越境汚染物質の1つである放射性ヨウ素をトレーサーとした深層循環研究を始めました。

気象庁の報道発表(2016)によると,日本海盆の底層(水深2500m~3500m)において,2010年以降,水温が5年あたり約0.01℃上昇し,溶存酸素量が5年あたり約4

µmol/kg減少していることが継続的な海洋観測によって明らかになりました。日本海の水深2500m以深に存在する底層水は,冬にロシアのウラジオストック沖で冷やされて密度が大きくなって沈み込んだ表層水に由来し,反時計回りに循環します。近年の底層水の昇温と貧酸素化は,温暖化に伴って冬に著しく気温が低下する年が減ったため,酸素を多く含む高密度水が新しく形成されにくいことを示していると考えられています。しかしながら,そのメカニズムは十分に理解されてないため,底層水の動きをより直接的に評価することが求められています。将来の日本海における深層循環の停止と海底の貧酸素化に伴う海洋生態系の変化が懸念されています。日本海において,水温と溶存酸素量の観測に加え,安定な化学トレーサーを用いて深層循環の変化を検知することは,気候変化に対する海洋循環の応答性を明らかにする上で必要不可欠です。そこで私は長寿命の放射性ヨウ素(129I,半減期:1,570万年)に着目しました。この放射性核種は,人為的には235Uに中性子を吸収させて起こる核分裂反応によって生成されます。1940年代以降,人為起源の129Iがヨーロッパ(フランスのラ・アーグや英国のセラフィールド)やロシア(マヤーク)にある核燃料再処理施設から,大気中に約5.1

TBq,および河川・海洋中に約27

TBq放出されてきました。日本海における人為起源129Iはこれらの施設から主に大気経由(偏西風や北東モンスーン)で供給されます。低レベル放射能実験施設の屋上において,2017−2018年にかけて1ヶ月あたりの129I大気降下量を観測した結果,冬に高くなる傾向が認められたことから,日本海において北東モンスーンが129Iの重要な供給経路であることを確認しました。

海洋に供給された129Iは主に安定ヨウ素と同じ化学形態である溶存態のIO3−やI−で存在します。日本海における安定ヨウ素の127Iは保存成分であるため鉛直的に一定の濃度(50−60

ppb)になります。それに対して,放射性ヨウ素の129Iは表層で高く,鉛直方向に減少した後,水深2500m以深の底層水中でおよそ一定の濃度(3.0

nBq/L)を示すことが明らかになっています(Suzuki et al.,

2010)。人為起源129Iは表層から主に移流・拡散によって底層水に供給されます。従って,日本海では129Iは主な起源が明らかである点と長寿命の点から,深層循環トレーサーとしての妥当性が高いと考えられます。

2017−2019年に実施された蒼鷹丸(中央水産研究所)とおしょろ丸(北海道大学)の研究航海にて,日本海盆,大和海盆,および対馬海盆にかけて129Iの水平分布と鉛直分布の観測を行いました。海水試料の前処理は低レベル放射能実験施設で実施し,筑波大学の加速器質量分析計で129Iを測定しました。長半減期核種である129Iは放出される放射線が極微量であるため放射線測定が困難です。一方,加速器質量分析法は,ヨウ素の原子を負イオン(129I−)として引き出して同重体の129Xeを分離した後,30 MeVの加速エネルギーを与えて直接計測することにより超高感度の129I測定を可能にします。加速器質量分析計のバックグラウンドは非常に低く,129I/127I比で10−14(百兆分の1)~10−11(千億分の1)レベルで海水中129Iを測定しています。

鉛直観測を実施した日本海盆において,2017−2018年の底層水中129Iは平均値で4.2 nBq/Lであり,先行研究の2007年(3.0 nBq/L,Suzuki et al., 2010)と比べ1.2 nBq/L高いことが分かりました。現時点でこの差が、底層水中129Iの増加を示しているか判断することは難しいですが,日本海における129I鉛直分布の観測を増やし,日本海底層水の広域的な動態の理解を進める予定です。将来的に129Iをトレーサーとして日本海の底層水が表層水と入れ替わるのに要する時間を評価し,気候変化との応答性を解析したいと考えています。

[引用文献] Suzuki T, et al. (2010) Nucl. Instr. Meth. B, 268, 1229–1331.